EDITORIAL, Pegaf.com — Dalam sebuah pemberitaan yang tersebar baru-baru ini, Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), menerima kunjungan pamitan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan institusi Kejaksaan, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Ia bahkan berharap hubungan itu terus berjalan harmonis demi mewujudkan transparansi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

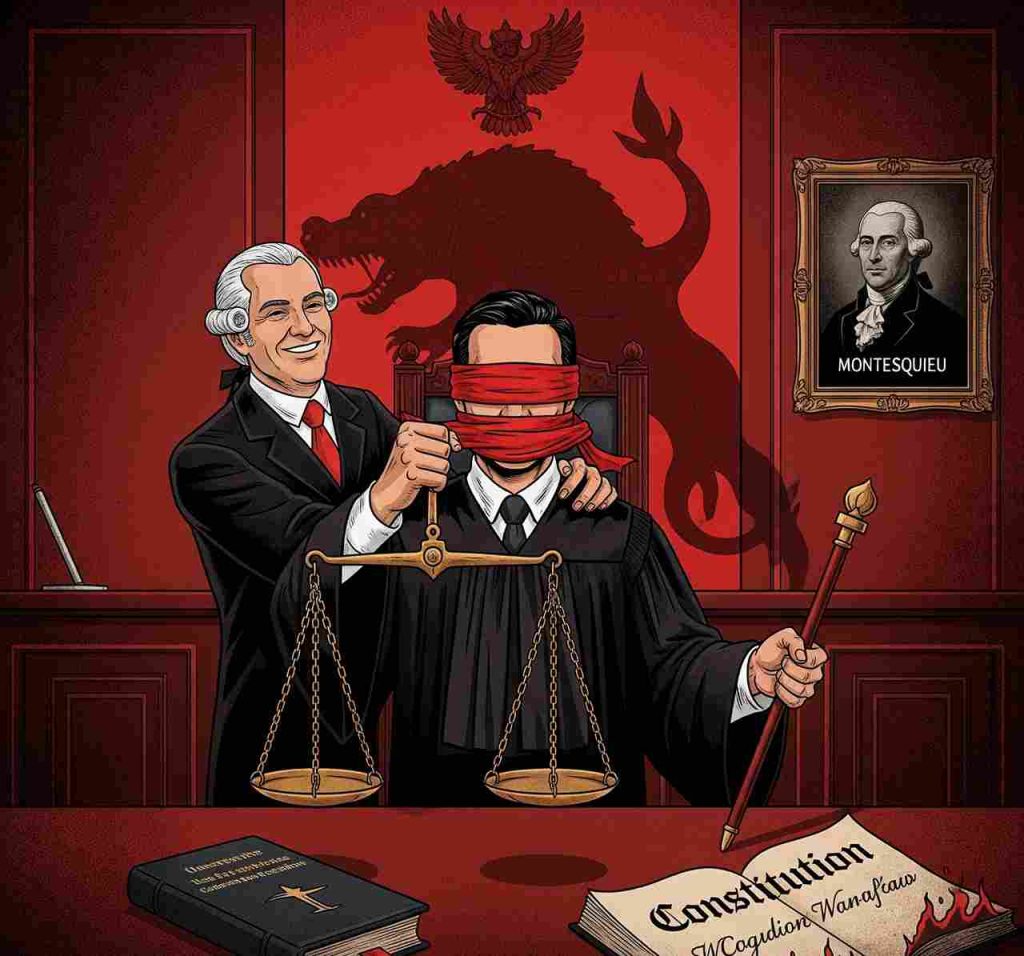

Pernyataan ini, sekilas, tampak sebagai bentuk hubungan kelembagaan yang produktif. Namun jika dicermati dari kacamata filsafat politik dan prinsip trias politica, maka kita patut mengajukan pertanyaan mendasar: apakah kolaborasi antara eksekutif dan yudikatif tidak berbahaya bagi demokrasi dan keadilan?

Kekuasaan yang Terpisah: Bukan Sekadar Ideal, Tapi Keharusan

Gagasan pemisahan kekuasaan atau separation of powers pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karya monumentalnya L’Esprit des Lois (1748). Ia membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, “Power should be a check to power,” yakni kekuasaan harus membatasi kekuasaan lain. Tanpa pemisahan itu, kekuasaan akan condong menjadi tirani.

Dalam konteks ini, sinergitas yang terlalu mesra antara pemerintah daerah (eksekutif) dan kejaksaan (yudikatif) patut dipertanyakan. Sebab, institusi kejaksaan tidak sekadar mitra kerja pemda, tetapi berperan sebagai pengawas hukum dan penegak keadilan terhadap tindak pidana, termasuk korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Ketika hubungan antara keduanya terlalu akrab, publik patut khawatir akan potensi kompromi dan konflik kepentingan yang menggerus prinsip keadilan.

Kolaborasi atau Kooptasi?

Kata “kolaborasi” yang dilontarkan Bupati Pegaf bisa menjadi kabur maknanya ketika diterjemahkan dalam praktik kekuasaan. Apakah ini berarti dukungan terhadap keterbukaan dan supremasi hukum, atau justru upaya membangun jejaring pengaman kekuasaan dari dalam? Dalam sejumlah kasus di Indonesia, relasi semacam ini kerap berakhir pada kooptasi lembaga penegak hukum.

Misalnya, Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 30% kasus korupsi daerah tidak dilanjutkan proses hukumnya karena adanya tekanan politik atau relasi kuasa antara kepala daerah dan aparat penegak hukum. Hal ini membuktikan bahwa kedekatan institusional dapat menjadi penghalang utama tegaknya keadilan.

Harmoni yang Berbahaya

Ketika Bupati Pegaf berharap “hubungan dan komitmen kerja sama” dengan kejaksaan terus berjalan harmonis, kita perlu menggugat definisi harmoni yang dimaksud. Sebab dalam sistem demokrasi, yang dibutuhkan bukan harmoni antar lembaga, tetapi ketegangan konstruktif yang memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengoreksi. Tanpa ketegangan itu, sistem menjadi homogen dan mandul dari kritik.

Dalam filsafat politik, Hannah Arendt menekankan pentingnya ruang publik yang otonom, di mana kekuasaan diuji melalui proses argumentatif dan transparansi institusi. Jika lembaga yudikatif terlalu dekat dengan penguasa eksekutif, maka ruang publik menjadi sempit dan akuntabilitas tidak lagi bermakna. Sebab, siapa lagi yang akan menindak kepala daerah jika lembaga penegak hukum telah dirangkul dalam jubah “kerja sama”?

Transparansi Tidak Bisa Dibeli dengan Kedekatan

Kata “transparansi pemerintahan” yang diharapkan Bupati justru akan menjadi kontradiktif bila dibangun atas dasar kedekatan pribadi atau politis dengan aparat hukum. Transparansi seharusnya lahir dari sistem yang terbuka, kontrol publik yang kuat, dan independensi lembaga yudikatif, bukan dari relasi informal yang sering berujung pada kompromi diam-diam.

Sudah terlalu banyak contoh di Indonesia ketika lembaga penegak hukum kehilangan independensinya karena “terlalu akrab” dengan penguasa lokal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam laporan tahunan 2022, mencatat bahwa pola relasi informal antara aparat kejaksaan dan kepala daerah menjadi salah satu hambatan dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit lokal.

Pegaf Harus Jadi Contoh Bukan Simptom

Kabupaten Pegunungan Arfak adalah salah satu daerah strategis yang masih muda dan penuh potensi. Daerah ini semestinya menjadi teladan bagaimana demokrasi lokal dibangun dengan menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan, bukan menjadi contoh baru dari relasi kuasa yang menyimpang. Jika eksekutif dan yudikatif berjalan terlalu beriringan, maka ruang bagi pengawasan dan perbaikan akan hilang.

Oleh karena itu, kita harus kembali ke akar dari demokrasi itu sendiri: kebebasan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika pemimpin lokal seperti Bupati Pegaf lebih merayakan keharmonisan dengan kejaksaan dibandingkan menjaga jarak institusional yang sehat, maka kita patut cemas. Sebab, kolaborasi yang terlalu erat dalam struktur kekuasaan bukanlah kekuatan, melainkan awal dari kompromi nilai dan keruntuhan prinsip dasar negara hukum. *)

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Dilina