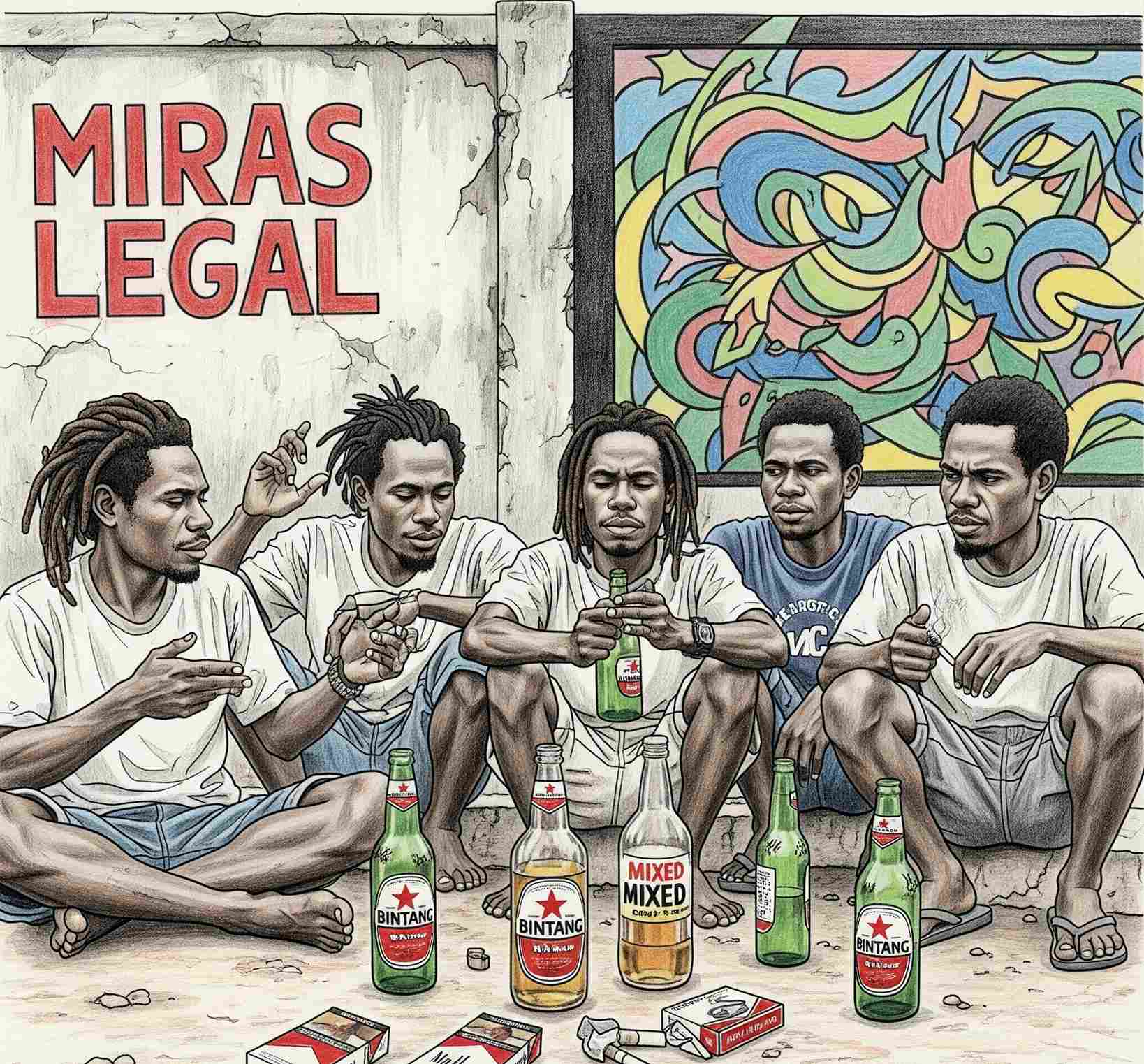

“Orang-orang membuat aturan,

tapi lupa bahwa hidup bukan hanya tentang legal atau ilegal…” — elany

/PROLOG

Orang-orang bilang Manokwari adalah kota Injil. Tapi Injil yang mereka bawa pagi itu tidak bicara tentang kasih. Ia bicara tentang izin. Ia bicara tentang jarak lima ratus meter yang katanya bisa menyelamatkan anak-anak dari botol dan pecahannya.

Pagi itu, langit Manokwari terbit seperti biasa: abu-abu dan ragu. Angin datang dari laut, membawa bau asin, asap, dan mungkin sedikit harapan yang belum sempat dijemput siapa-siapa.

Aku berjalan melewati sebuah kios kecil yang menjual bensin eceran, gula pasir, dan botol-botol berisi cairan berwarna coklat keemasan. Di kaca etalasenya tertempel stiker bertuliskan: “Kami berizin. Jual sesuai Perda.”

Di belakang kios, seorang anak kecil duduk bersila, memandangi jalan. Tangannya memeluk lutut. Matanya kosong. Seperti kota ini: penuh suara, tapi sepi makna.

/1

Di rumah, ibu sedang mendidihkan air. Ia meletakkan daun teh kering ke dalam teko yang sudah menguning oleh usia. Kami duduk diam, hanya bunyi air mendidih yang mengisi ruang di antara kami.

“Ayahmu dulu minum tiap malam. Tapi bukan karena ia jahat. Hanya karena ia tak bisa menanggung hidup,” kata ibu, seperti menyiram ingatanku dengan air mendidih itu juga.

Aku hanya mengangguk. Ingatan tentang malam-malam panjang saat aku masih delapan tahun, memeluk bantal yang basah oleh suara ribut di dapur, kembali menghantam dada. Ayah, mabuk. Ibu, menangis. Aku, diam.

/2

Sekarang aku bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar. Di luar pagar, ada warung kecil yang juga menjual minuman itu. Kadang, botol-botol kosong ditemukan anak-anak di taman bermain. Kadang, siswaku yang masih kelas enam, pulang sekolah dengan mata merah dan tubuh limbung.

Aku pernah mengadu. Ke kepala sekolah. Ke polisi. Ke kelurahan. Tapi yang kudengar hanyalah kalimat yang sama, berulang-ulang, seperti lagu lama yang kasetnya sudah kusut:

“Penjual itu berizin. Mereka mengikuti aturan. Jaraknya lebih dari 500 meter dari sekolah.”

Tapi siapa yang mengukur? Siapa yang peduli?

Apakah botol itu tahu tentang batas?

Apakah mabuk bisa membaca peta?

/3

Pada Jumat yang lain, di ruang paripurna yang dingin dan megah, para pejabat berdasi duduk rapi. Mereka berbicara panjang lebar tentang regulasi. Tentang tim terpadu. Tentang sanksi administratif.

Aku duduk di balkon ruang rapat, bersama orang-orang lain yang tidak dipersilakan bicara. Mereka menyebut kami: “masyarakat.”

Seorang laki-laki berbicara mewakili pemerintah. Ia mengucapkan kata “perizinan” lima kali. Kata “pengawasan” tujuh kali. Tapi tidak satu kali pun ia menyebut kata “anak-anak” atau “ibu-ibu yang memeluk suami mabuk dengan tubuh memar.”

Aku ingin berteriak. Tapi di ruang sebesar itu, suara hati hanya bergema di dalam diri sendiri.